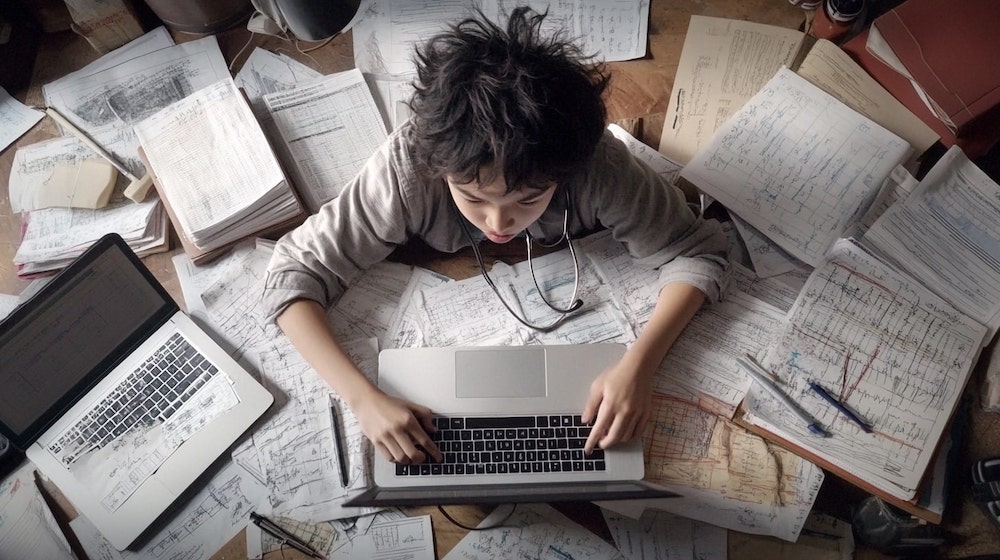

医学部受験を目指す予備校生たちが、日々の学習の中でついやってしまう「5つのミス」。

実は、この“見落とし”が、合格までの道を遠回りさせてしまうことがある。

ここで挙げるポイントは、単なる勉強法ミスではなく、学習計画からメンタル管理、過去問対策まで、幅広い視点で「合格へのアプローチ」を再検討するきっかけになるはずだ。

筆者である僕、高橋一真(29歳・京都大学理学部卒)は、かつて医学部を狙って猛勉強していた受験生だった。

大阪・高槻の出身で、京都の有名医学部予備校「京都メディカルゲート」で1年浪人した経験がある。

当時は「ここを乗り切れば医学部に行ける」と信じていたが、結果的には理学部へ。

そこからオンライン教材開発の教育ベンチャーを経て、今はフリーライターとして受験ノウハウを発信している。

僕の挫折経験は、いまの活動原点になっている。

この記事を読むと、次のことが得られる。

- 医学部予備校生が陥りやすい代表的な5つのミスを総ざらい

- 各ミスに対する、具体的な対策法や解決策

- 様々なツールを用いた効率的な学習計画の立て方

- 実際の合格者が実行した成功メソッド

無駄な努力を減らし、最短ルートでゴールに近づくためのヒントをまとめている。

読んだらぜひ、自分の学習スタイルを振り返り、足りないピースを埋めてほしい。

ここから、一緒に成功への第一歩を踏み出そう!

目次

ミス1: 学習計画の立案ミス

「医学部合格」という大きなゴールに向かう中で、多くの受験生が直面するのが学習計画の立案ミス。

特に医学部予備校生は、決して安くはない学費や周囲のプレッシャーを感じながら、つい「完璧な1日のスケジュール」を描こうとする。

朝から夜まで、分刻みで完璧な計画を立てるけれど、実際には疲れやすく、ちょっとしたハプニングにも柔軟に対処しづらい。

結果として、計画倒れになって自己否定感が増し、モチベーションダウンという悪循環に陥ることが多い。

無理なスケジュール設定の弊害

- 分刻み計画→実行不可能になると自責の念が強まる

- 休息時間ゼロ→集中力低下、成績も結局伸び悩む

- 常に「理想の計画」が先行→現実と乖離し、達成感を得にくい

このような形で無理なスケジュールを立ててしまうと、長期戦である受験生活を走り切れなくなる。

計画はあくまで「地図」。

道中で進む速さや、時には寄り道する余裕も必要なのだ。

個別最適化された学習計画の立て方

- 自分の得意・不得意を客観的に把握する

- 1週間単位で計画し、日々の小さな変更を許容する

- 朝の調子、夜型・朝型など自分のリズムを考慮し、勉強時間帯を最適化

ここではITツールが活躍する。

例えば学習記録アプリを使えば、自分がいつどの科目にどれくらい時間を使ったかが可視化できる。

このデータを元に修正を加えることで、自分専用の「走りやすいペース配分」が分かってくる。

アプリやツールを活用した進捗管理の実践

- 「Studyplus」(※参考例)で学習時間を記録し、実績に基づき計画修正

- オンライン模試の受験成績データをデジタル管理し、弱点科目の比重を増やす

- カレンダーアプリで週ごとの目標を設定し、達成度を星マークなどで評価

こうしてツールを活用すれば、無理なく柔軟な計画管理が可能になる。

結果、「今日は思ったより進まなかったけど明日取り戻せる」といった前向きな計画運用が実現できるのだ。

ミス2: 過去問の使い方を誤る

「過去問」には、その大学独自の出題傾向や難易度が凝縮されている。

しかし、この宝の山をうまく利用できず、ただ解いて「はい終わり」になってしまう人は多い。

これでは過去問が本来持つ学習効果を引き出せず、合格ラインに達するための最強ツールを無駄遣いしているようなものだ。

効果的な過去問活用の基本

過去問は「試験の傾向をつかむ」ためだけでなく、「自分の弱点を洗い出す」ためにも使える。

以下に、良くない使い方と、改善すべき使い方を比較する。

| 悪い例 | 良い例 |

|---|---|

| ただ年度順に解いて採点して終わる | 必要に応じて年度を飛ばし、似た出題傾向の問題を集中的に攻略 |

| 間違えた問題をそのまま放置 | 間違えた問題をノートにまとめ、同タイプの類題を探して再演習 |

| 総評なし(手応えだけで判断) | 「どこで失点したか」「どの単元が弱いか」分析して次の計画に反映 |

間違いから学ぶ「復習」の重要性

過去問は「出題者が求める思考プロセス」を反映している。

解いて、解答を確認する段階で「なぜその答えになるのか」をじっくり考える。

そして自分がミスした理由(計算ミスなのか、知識不足なのか、読解力不足なのか)を明確にすることで、再発防止策が見えてくる。

- 間違えた問題に印をつけ、後日もう一度解いてみる

- 過去問演習ノートを作り、誤答・再チャレンジ・改善策を一元管理

- 解説動画や参考書で理解を深める

合格者が実践した過去問活用法の事例

ある合格者は、過去問演習を以下のステップで行っていた。

- 1回目は全体を通しで解いて、出題傾向をつかむ

- 間違えた問題をリストアップし、関連問題集で類似パターンを潰す

- 2回目に同じ年度の過去問に再挑戦し、定着度を確認

この一連のプロセスを、複数年度にわたって繰り返すことで、大学固有の「クセ」を吸収。

結果的に、初見問題への適応力も上がり、実戦での失点を大幅に減らせたのだ。

ミス3: 理解よりも暗記に偏る学習

医学部入試の範囲は膨大な知識量が必要で、そのため受験生はつい「覚える」ことに重きを置きがちになる。

しかし、知識をただ丸暗記するだけでは、応用力が身につかず、ひとたび出題パターンが変わったときにスコーンと点数が落ちる危険性がある。

特に医学部は論理的思考力や総合的な判断力を求める問題を出す傾向が強まっているため、「理解に基づいた知識定着」が合格への本当の近道となる。

暗記に頼りすぎる学習の落とし穴

| 単純暗記だけの学習 | 理解を伴う学習 |

|---|---|

| 問題形式が変わると対応できない | 形を変えても本質を掴むので対応可能 |

| 大量の反復が必要で時間非効率 | 理解があれば記憶定着しやすく、反復回数減 |

| テスト本番で思い出せないとパニック | 理解が土台にあるため、ヒントから導ける |

暗記だけに偏ると、結局不確定要素が増え、メンタル面にも悪影響が出る。

「これ、前は覚えたはずなのに忘れた…」という焦りが、冷静な思考を奪うのだ。

理解を深めるための学習メソッド

- 「なぜそうなるのか?」と自分に問いかける習慣をつける

- 関連分野とのつながりを図式化して、体系的に把握する

- 同じテーマで異なる参考書を読むことで、別の視点から理解を補強

例えば生物の範囲であれば、酵素反応をただ「覚える」のではなく、「酵素がどんな条件で活性を上げ下げするのか、なぜその条件が効くのか」を考える。

そうすることで、生化学的視点から類似問題に対処できるようになり、長期的な記憶につながる。

生物学的視点から見た「記憶定着」のコツ

僕が京都大学で学んだ生物学の知見から言えば、記憶は脳内のシナプス結合によって形成され、その結合は意味づけや関連づけを行うことで強化される。

つまり、単なる暗記より「理解によるシナプス強化」のほうが、記憶は長持ちする。

- 例:関連事項を因果関係で紐づけると、記憶が複数のネットワークで脳内に保存される

- 結果、どこか一部を思い出せば、関連部分も芋づる式に思い出しやすい

ミス4: 自己分析の不足

受験勉強は長丁場。

模試や日々の演習をこなす中で「なぜ自分はこの問題を解けなかったのか?」という問いをあまり持たないまま突き進むと、同じパターンのミスを繰り返しやすくなる。

いくら勉強時間を積み重ねても、自分の弱点を客観視できなければ非効率な努力で終わってしまうのだ。

自分の弱点を見つける方法

- 模試の成績表から科目ごとの偏差値変動をチェック

- 問題ごとに「どの知識が不足していたか」「どの思考プロセスが抜けていたか」をノート化

- 教材やツール(オンライン学習プラットフォーム)で誤答記録を蓄積し、繰り返し分析

ここで、自分の弱点発見から改善までの流れを、コードブロックで視覚的に整理してみよう。

+-----------------------------------+

| 自己分析 |

+-----------------------------------+

| 弱点を発見

v

+---------------------+

| 模試データ活用 |

+---------------------+

| 弱点強化策

v

+---------------------+

| 改善計画立案 |

+---------------------+

| 実行

v

+---------------------+

| 力量アップ&合格へ |

+---------------------+

このように、まずは情報収集→弱点分析→改善策立案→実行というプロセスを明確にすると、行動に一貫性が出る。

模試データやフィードバックを活用する

- オンライン模試成績表から、過去数回分の推移をグラフ化

- 特定単元(例:数学のベクトル分野)の得点率を洗い出し、目標値と実績を比較

- 予備校講師やオンライン指導ツールからのフィードバックを活用し、「どの部分をどう改善すべきか」を数値目標化

心理的プレッシャーを克服するためのセルフケア

弱点分析は、ときに「自分は何ができないんだ」といったネガティブな感情を呼び起こす。

そうしたときには、セルフケアが不可欠。

短時間でできるリラクゼーション法や、ポジティブなイメージトレーニングなどを習慣化しよう。

- 1日5分、瞑想アプリで気持ちを整える

- 模試直後には「何点差があったか」より「次にこうすれば伸びる」へ意識転換

- モチベーションアップ動画やSNSコミュニティで仲間と情報交換

ミス5: 模擬試験の本番対策不足

模試は単なる「腕試し」ではなく、本番さながらの状況を経験する貴重な機会。

しかし「模試は結果を確認して終わり」としてしまうと、本番力を鍛えるチャンスを逃してしまう。

本番と同様の緊張感や時間配分、心身のコンディション調整などを模試でシミュレーションすることで、当日パフォーマンスを最大限に引き出すことができる。

模試を「試験」として捉える心構え

- 模試前日には睡眠や食事など、試験直前を想定した生活リズムを整える

- 模試の際、解く順番や休憩時間の過ごし方を、当日を想定して試しておく

- ミスが多発する時間帯(集中力の落ちる午後など)を意識し、何が原因か検証する

実際、模試を通して得られた自分の「弱点タイム」(例: 2時間目後半に集中切れ)を把握し、そこをどう補うか考えることで、本番の時間配分に役立つ。

試験慣れを助けるシミュレーションの実践

[シミュレーション例]

1. 模試当日と同じ時刻に起床

2. 朝食後にウォームアップ問題(軽い計算練習)で頭を起こす

3. 会場入りと同じような移動環境を再現(近くの図書館、カフェなど)

4. 模試本番と同じ科目順・時間割で演習

5. 終了後にすぐ自己分析。次回はどんな改善をするか記録

→ この一連の流れを実践するだけで、当日の緊張を和らげ、パフォーマンス最大化に近づく。

緊張を和らげるメンタルマネジメント術

受験本番では緊張は当たり前。

しかし、「模試で緊張慣れ」しておくことで、本番での動揺を最小限にできる。

自分なりのルーティーンを用意しておくと、気持ちが一定方向へ安定しやすい。

- 深呼吸や瞑想

- 手元のメモ帳に「ここまでやってきた!」と励ましの一言を書く

- 朝のお守り的な行動(お気に入りのBGMを1曲聴くなど)でプチルールを作る

成功へのステップ:ミスを解決する行動計画

これまで紹介した5つのミスは、どれも解決可能なポイントばかり。

「計画倒れ」「過去問軽視」「暗記偏重」「自己分析不足」「本番対策不足」――これらをクリアすれば、合格ラインへ大きく近づくことは間違いない。

以下に、具体的な行動ステップをまとめる。

5つのミスを克服した合格者の成功体験

ある合格者は、学習計画を立て直すために1週間単位で目標を設定し、過去問の復習ノートを活用して理解型学習に切り替えた。

さらに、模試ごとのデータ分析を徹底し、弱点箇所を重点強化。

結果、模試でも本番さながらのシミュレーションができたため、当日は予想以上に落ち着いて受験できたという。

[行動プラン例]

1. 学習計画再設計 → 学習ログアプリで状況分析

2. 過去問復習ノート作成 → 問題パターン別に整理

3. 理解中心学習への転換 → 問題に「なぜ?」と問い続ける

4. 自己分析徹底 → 模試結果を表・グラフで可視化

5. 模試本番対策強化 → 試験当日のルーティーンを事前確立

→ この5ステップを踏むことで、学習効率と自信が同時にアップ!

ライターがおすすめする学習リソース

- 「Studyplus」等の学習時間記録アプリ

- 「オンライン医学部模試」で弱点可視化

- YouTube等での無料解説動画、特に理解型学習をサポートする解説チャンネル

こうしたリソースを組み合わせれば、今の学習スタイルを大きくアップグレードできる。

読者へのメッセージ:次の一歩を踏み出そう

読んで「なるほど、やってみたい」と思ったら、まずはどれか1つを実行してみることだ。

完璧主義にならず、自分のペースで試し、合わなければ調整すればいい。

合格への道は、必ずしも一直線とは限らないが、ミスを修正し続ければ必ず前進できる。

合格を目指す過程では、他の受験生が利用している予備校の情報を比較検討することも重要です。

たとえば、医学部予備校として知られる富士学院に興味があれば、詳しい情報を調べてみるとよいでしょう。

その際は「富士学院の特徴/費用/評判・口コミは?」を参考にして、自分の戦略に合う学習環境を検討してみてください。

まとめ

これまで見てきた5つのミスは、いずれも「注意すれば改善できる」ものである。

学習計画の見直し、過去問の有効活用、理解重視の学習、自己分析の徹底、そして模試を本番シミュレーションとして活かす。

この一連のサイクルを回せば、医学部合格への道はグッと近づく。

ポイントを再度整理しよう。

- ミス1:学習計画の立案ミス

計画はあくまでも柔軟なガイドであり、無理なスケジュールは逆効果。

ITツールやアプリで進捗を可視化し、計画に余白を持たせることで、長期間の学習を安定させる。 - ミス2:過去問の使い方を誤る

過去問は傾向把握と弱点発見の宝庫。

解いて終わりではなく、間違いから学び取る復習ノートを作成し、応用力を鍛える。 - ミス3:理解よりも暗記に偏る学習

表面的な暗記では不測の事態に対応できない。

「なぜそうなるのか」を突き詰め、因果関係で知識を結びつければ、応用が利く本物の実力を獲得できる。 - ミス4:自己分析の不足

模試や日々の演習データを分析し、自分の弱点を客観的に把握する。

弱点改善計画を立て、進捗を管理すれば、無駄のない実力強化が可能。 - ミス5:模擬試験の本番対策不足

模試を本番シミュレーションとして活用し、緊張への耐性や時間配分スキルを磨く。

これにより、本番当日のメンタル安定とパフォーマンス向上が期待できる。

最後に、僕からのエールを送る。

どんなに険しい道でも、一歩ずつ対策すれば目標は近づく。

全てを一度に変える必要はない。

「これやってみよう」と思うことから始めて、改善を積み重ねれば、あなたの努力は必ず光を放つはずだ。

効率よく、そして着実に。

あなたの挑戦を心から応援している。

以上が全記事のまとめです。

お読みいただき、ありがとうございました!

最終更新日 2025年6月10日